揭秘“必出十”背后的动物世界

在人类与动物共生的世界里,有一种特殊的情感纽带——宠爱,它不仅仅是简单的陪伴,更是一种深层次的情感交流与依赖,当“喜爱”与“追踪”这两个词汇结合时,我们不禁好奇,这背后究竟隐藏着怎样的动物故事?本文将通过“必出十”这一关键词,深入探讨人类对宠物的喜爱、追踪行为及其背后的意义,并尝试以定量分析的方式,解读这一现象背后的心理机制。

宠爱的力量:从“怀中”到“心间”

“怀中”一词,是宠物与主人之间亲密无间关系的象征,无论是温暖的怀抱还是温柔的抚摸,都传递着主人对宠物的深深爱意,这种爱,超越了物种的界限,成为一种无形的纽带,将两颗心紧紧相连,宠物,尤其是狗、猫等常见伴侣动物,以其特有的温顺、忠诚和治愈力,成为了许多人情感寄托的港湾,它们不仅陪伴我们度过孤独的时光,更在无形中教会我们责任、耐心与爱。

追踪的奥秘:从本能到情感的延伸

“追踪”一词,在人类对宠物的态度中,不仅仅是一种简单的行为习惯,更是情感深化的体现,当我们谈论“必出十”时,这不仅仅是一个简单的数字,它代表的是一种期待、一种信任,以及一种对宠物行为模式的深刻理解,许多主人会注意到自己的宠物在特定时间或情境下的行为规律,比如每天固定的散步时间、特定的进食习惯等,这种追踪行为不仅让主人更加了解宠物的需求和性格,也加深了彼此之间的情感联系。

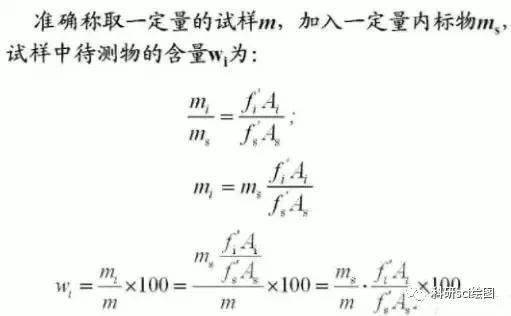

定量分析:科学解读“必出十”现象

为了更深入地理解“必出十”背后的心理机制,我们可以借助定量分析的方法,假设我们通过长期观察和记录,发现某只宠物在一天中的某个时间段内出现某种特定行为的频率较高(如晚上9点左右会主动寻求抚摸),这种规律性的出现并非偶然,而是基于动物自身的生物钟和与主人的互动习惯,通过统计学的手段,我们可以计算出这一行为出现的概率或频率,从而得出“必出十”的结论,这种定量分析不仅帮助我们更好地理解宠物的行为模式,也让我们在追踪过程中获得一种成就感,加深了与宠物之间的情感联系。

心理机制:从需求满足到情感共鸣

从心理学的角度来看,“必出十”现象反映了人类对于归属感和控制感的双重需求,对于许多人来说,宠物不仅是生活的伴侣,更是自我价值的体现,通过追踪宠物的行为、满足其需求,人们感受到了一种被需要的感觉,这种情感的交流和互动极大地增强了主人的幸福感,追踪过程也给予了人们一种对生活节奏的掌控感,在快节奏的现代生活中,这种稳定的节奏感显得尤为重要。

落实行动:构建和谐共生的宠物世界

“喜爱”与“追踪”的背后,是对更高质量人宠关系的追求,为了实现这一目标,我们需要从以下几个方面落实行动:

- 科学养宠:学习并掌握正确的饲养知识和技能,包括宠物的饮食、健康管理、行为训练等,确保宠物健康成长的同时也减少对环境的负面影响。

- 情感沟通:建立有效的沟通机制,通过观察和记录宠物的行为变化来了解其情绪状态和需求,实现更深层次的情感共鸣。

- 社区参与:积极参与宠物相关的社区活动或志愿服务,不仅可以拓宽自己的社交圈,还能为其他宠物主人提供经验和支持。

- 法律意识:了解并遵守相关法律法规,如宠物登记、疫苗接种等,确保宠物权益的同时也维护了公共安全。

- 持续教育:无论是对于宠物还是主人自身,持续的教育和学习都是建立和谐人宠关系的关键,通过阅读、参加培训等方式不断提升自己的养宠知识和技能。

爱与责任的交响曲

“必出十”不仅仅是一个简单的现象描述,它背后蕴含的是人类对宠物的深厚情感、对生活质量的追求以及对责任感的承担,在这个充满爱的旅程中,我们学会了如何更好地去爱、去理解、去陪伴,正如那句老话所说:“爱是给予而非索取。”在未来的日子里,愿我们都能以更加科学、理性的方式去爱我们的宠物朋友,共同构建一个更加和谐、美好的人宠共生世界。